“Há prémios para tudo e para todos, o que pode ser um risco e banalizar o reconhecimento, que está vulgarizado”

Vencedor de um Leão de Bronze no último festival de Cannes, José Carlos Bomtempo faz uma radiografia ao estado atual da criatividade e das marcas em Portugal, refletindo sobre os últimos 35 anos. Revela ainda que encontra na corrida de trilhos o estímulo da criatividade e o desejo de continuar a trabalhar, sem pensar na reforma, enquanto o deixarem

Guilherme Coelho lidera nova área tecnológica da Havas

Faturação da ByteDance sobe para €136,1 mil milhões

Sugestões para ler, ver e escutar da edição 977 do M&P

Palhaçadas sérias

Havas inspira-se na força do vento para reposicionar EDP

L’Oréal Paris escolhe Philippine Leroy-Beaulieu

Digidelta lança marca de filmes sustentáveis para impressões digitais

Marcas americanas adaptam estratégias em resposta às tarifas de Trump

Flesh512 cria campanha digital para a Água Serra da Estrela

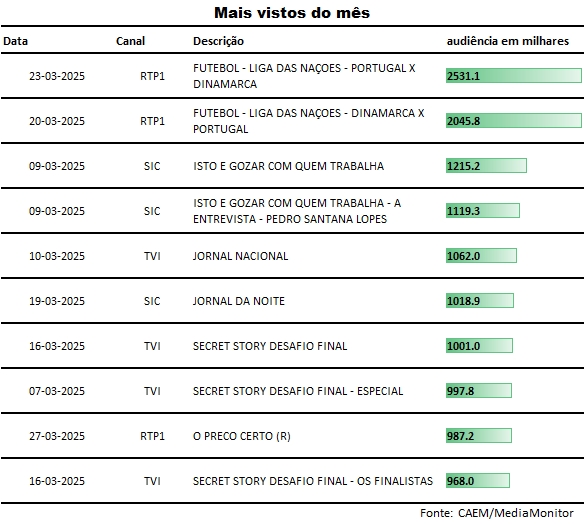

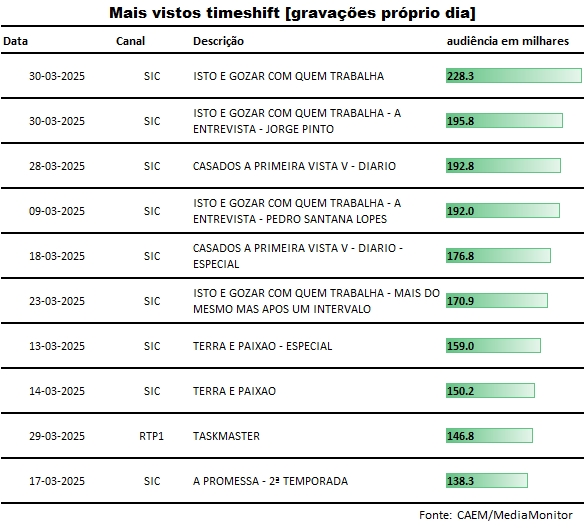

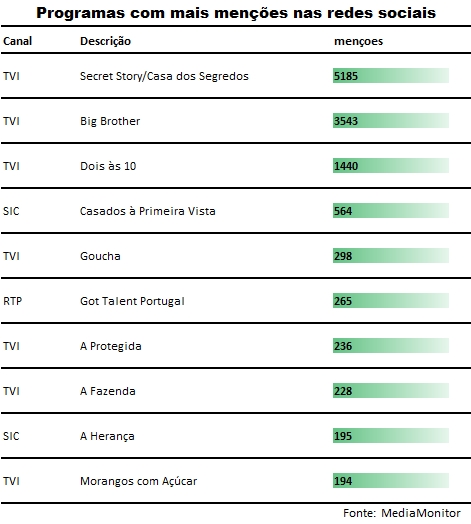

TV: Os programas que dominam as audiências, gravações e redes sociais em março

“Era expectável que, pela qualidade dos trabalhos, houvesse mais prémios para Portugal no Cannes Lions 2024”, argumenta José Carlos Bomtempo, que trouxe um Leão de Bronze da última edição do Festival Internacional de Criatividade, em Digital Craft (Data Visualisation), com o trabalho ‘The Endangered Typeface’, que sensibiliza para a perda de biodiversidade no planeta.

Em entrevista exclusiva ao M&P, o ‘chief creative officer’ (CCO) e sócio da Bar Ogilvy fala sobre a indústria do reconhecimento em que os prémios dos festivais se tornaram, o uso da inteligência artificial (IA) nos processos criativos e os desafios geracionais na publicidade.

Com 35 anos de carreira em publicidade, o que o torna um dos mais antigos no ativo, José Carlos Bomtempo revisita a Medalha de Ouro nos Young Creatives, em 1998, e a experiência de trabalho em Angola, onde criou algumas das marcas locais mais emblemáticas, e projeta o que uma futura reforma lhe pode destinar: a criação de conteúdos para marcas.

Qual é o balanço que faz da prestação das agências portuguesas este ano no festival de Cannes, tendo em conta que a Bar foi a única que ganhou um Leão, excetuando o Grande Prémio em Pharma com produção da Bro Cinema e o Bronze nos Young Lions?

Confesso que estou um pouco desiludido, triste. Era expectável que, pela qualidade dos trabalhos, houvesse mais prémios para Portugal. Infelizmente não aconteceu.

Não conheço a totalidade das peças em concurso, mas o gráfico apresenta-nos, de certeza absoluta, um decréscimo naquilo que depois terá impacto em termos do número de jurados, porque aquilo que os nossos prémios conquistam terá uma repercussão sobretudo em termos de jurados na próxima edição do festival, onde seremos impactados, provavelmente.

Felizmente temos os jovens criativos que ainda vão estando no topo da tabela, mas naquilo que é a restante prestação este ano, infelizmente, há muito pouco reconhecimento do festival em relação ao trabalho das nossas agências.

Alguns dos trabalhos que estavam em ‘shortlist’ já iam premiados de outros festivais. Há alguma explicação para não terem sido premiados em Cannes?

Cannes continua a ser o festival mais exigente do ponto de vista criativo, tem essa responsabilidade, e, depois, depende muito do critério do presidente ou dos presidentes de cada júri.

Com essa enorme exigência, Cannes não tem problema nenhum em não atribuir prémios em determinadas categorias, por concluir que o trabalho existente não cumpre aquilo que é considerado criativo.

Ou dá simplesmente um Bronze ou não premeia de todo. Os prémios não estão lá para serem dados, são para a criatividade que é reconhecida. Em muitas categorias chegam à conclusão que o trabalho existente não cumpre aquilo que é considerado criativo.

Em termos dos Grandes Prémios por categoria, a qualidade está acima do ano passado?

Há tanta coisa boa, mas ainda não fiz esse exercício, estive mais atento àquilo que são os prémios que podiam vir para Portugal. Fico sempre à espera de ver depois o todo final já organizado e pronto a consumir, sem ter de andar à procura nos sites e nas redes sociais.

Como sou ansioso, se andar muito em cima da necessidade de descobrir isso, ainda fico mais acelerado e prefiro deixar chegar ao final e ver, calmamente, as peças vencedoras.

Temos uma produtora nacional, a Bro Cinema, que ganhou o Grande Prémio em Pharma, com um projeto-piloto do Hospital da CUF, com a Siemens Healthineers, mas com criatividade de uma agência norte-americana. Que leitura faz disto?

Não me surpreende, porque o modelo de negócio das produtoras obriga-as a terem uma enorme disponibilidade para estar além-fronteiras, de forma muito presente. O mercado português é muito pequeno e as produtoras têm de estar abertas, como estão já com a prestação de serviços que fazem cada vez mais.

Essa disponibilidade faz com que tenham uma forma de estar completamente diferente das agências, que têm outro modelo de negócio. Se tivesse uma produtora faria exatamente a mesma coisa, com parcerias com o resto do mundo, sempre de mala na mão à procura de novos projetos. As produtoras portuguesas têm uma qualidade fantástica e os realizadores portugueses são ótimos, dos melhores do mundo.

Por que razão este ano não foi ao festival de Cannes?

Só vou quando ganho e tenho de subir ao palco, porque é extremamente caro ir a Cannes. Adoro ir, mas é um investimento gigante e tentamos distribuir a alínea de prémios e festivais de uma forma que seja melhor para a agência. Normalmente também me calham sempre imensas campanhas para fazer nessa altura e acabamos por ter muito trabalho.

Quando é que deixou de ir?

A última vez foi há dois anos, para ir ao palco buscar um Leão. Antigamente ia sempre, os tempos eram outros. Com Cannes extremamente caro não dá, infelizmente, para ir tantas vezes quantas gostaria.

Fizeram um concurso interno de criatividade em que o prémio foi uma viagem ao festival?

Sim. Na WPP [rede multinacional de agências em que se integra a Bar Ogilvy] faço a coordenação da direção criativa de todas as agências. Entre todas as empresas do grupo fizemos um concurso de criatividade, com o foco em Cannes, porque temos o objetivo de ganhar Cannes, idealmente todos os anos.

Quisemos estimular a criatividade interna, em que todas as pessoas que gostam de criatividade podiam participar, e houve uma enorme adesão. É muito mais importante para mim proporcionar a ida à Cannes aos outros que nunca foram, do que ir eu que já fui dezenas de vezes.

É muito interessante e enriquecedor, sem dúvida, pelas conferências, por tudo aquilo que se lê nas entrelinhas e se apanha – mas que também se consegue apanhar na internet -, mas é mais importante para mim que o sangue novo vá a Cannes e ‘beba’ isto.

O concurso foi aberto só a criativos ou abrangia pessoas de qualquer área?

Foi aberto a todas as empresas do grupo e a todas as pessoas. A criatividade vem de quem vive atento a ‘insights’ e de quem gosta. Participaram, inclusive, pessoas da área da contabilidade e da receção, mas infelizmente não ganharam, teria imensa graça.

Sobretudo aquilo que mais nos interessa é o ‘insight’ de quem trabalha em comunicação, das pessoas que observam o consumidor, que ensaiam ideias todos os dias.

Muitas vezes estão tímidas, porque não têm o estatuto de criativo e inibem-se de dar ideias, mas quantas vezes têm coisas maravilhosas que valem ouro.

A sua primeira vez em Cannes foi em 1998, quando ganhou os Jovens Criativos, com o Diogo Anahory. Como foi a experiência?

Sim, tinha 28 anos, estava no último ano em que podia concorrer. Na época tínhamos de apresentar a proposta em 24 horas. Agora já não sei bem como é que é, acho que é em 48 horas e há imensas categorias.

Nessa altura tínhamos que dormir lá, se levássemos saco-cama e almofada daria imenso jeito. Lembro-me que era uma sala fechada com 30 divisões, cada uma delas equipada com computadores e impressoras e identificadas com a bandeira de cada país.

Uns cubículos para as duplas criativas estarem a pensar durante 24 horas, sem saírem à rua. É importante lembrar que nesse tempo não havia internet nem Google, nada destas ferramentas estavam disponíveis, nem máquinas fotográficas.

Deram-nos um livro de banco de imagem – que as novas gerações nem sabem o que é – e tínhamos que nos safar com esse livro.

Que memórias tem como mais marcantes?

Não havia muita privacidade e as outras duplas circulavam no mesmo espaço. Sendo eu o diretor de arte, construí a peça toda em 500% de ampliação, para que se alguém passasse nas minhas costas não visse a nossa ideia.

A peça estava tão ampliada que o ‘layout’ só existia na minha cabeça, sabia exatamente em que parte do anúncio é que estava a trabalhar. Isto é um exercício mental que ninguém imagina. Só vi o anúncio por inteiro quando o imprimi.

Ainda se lembra do ‘briefing’?

Lembro-me perfeitamente do ‘briefing’ e da peça, que tenho guardada em casa. O ‘briefing’ era um pedido de donativos para crianças em África, que precisavam urgentemente de uma cirurgia ao coração.

Fizemos uma criança, lá está, em Photoshop, com a cabeça de uma e o corpo de outra. Inventei em Photoshop uma cicatriz no coração, em que os pontos da cirurgia eram as assinaturas de cada pessoa que tinha feito o donativo.

O ‘copy’ dizia ‘Your name is always in my heart’. Nesse ano, ganhámos um Leão em Cannes, com a peça com que ganhámos os jovens criativos em Portugal, que foi publicada no Diário de Notícias.

Era um anúncio que mostrava um homem faminto, africano, desidratado, cheio de moscas e com uma taça de champanhe no chão, em que lhe estavam a servir champanhe, para celebrar os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem – hoje tínhamos de repensar também isto para abranger as mulheres.

Éramos dois miúdos em Cannes que não só ganhámos Ouro com os jovens criativos, como um Leão na competição principal, numa categoria muito difícil, porque conseguimos que alguém nos bancasse a inscrição, a EPG/TBWA.

Os prémios e a indústria do reconhecimento

Nessa época, Cannes tinha apenas duas grandes áreas, Film e Press & Poster, e abrangia ‘meia dúzia’ de setores de atividade. Como é que vê a posterior industrialização do festival, com dezenas de áreas e categorias?

Chamo-lhe a indústria do reconhecimento, que descobriu que o ego da indústria tinha de ser sustentado e, em cima disso, criaram milhares de categorias, com uma dispersão gigante.

A indústria do reconhecimento de Cannes ou de qualquer outro festival, não falo especificamente de Cannes, tem imensas categorias, o que é uma seca, as entregas de prémios nunca mais acabam.

Há prémios para tudo e para todos, com tantas categorias, o que pode ser um risco e banalizar o reconhecimento, que está vulgarizado. Sobretudo quando vivemos na era da calça rota e das Havaianas.

O que é que isso significa?

Perdeu-se a solenidade do prémio. Nos anos 1990 ou 1980, os prémios eram uma coisa solene, respeitada. Apesar de Portugal ter ganho poucos prémios, há prémios a mais.

Há mais festivais e categorias e atribui-se mais prémios, mas ganha-se menos, o que parece uma contradição. Ou a publicidade está com menos qualidade?

Não, de todo. Está é cada vez mais difícil, ao mesmo tempo – o que também pode parecer outra contradição – porque está tudo tão rápido e a exigência é outra, que não é dos anos 1980, 1990 ou até dos anos 2000. Hoje há uma exigência maior.

Na velocidade com que se produz ou na qualidade?

Em tudo, velocidade e qualidade, o tempo de hoje é muito mais rápido. Sistematizou-se o prémio.

Essa sistematização ou massificação dos prémios está a retirar-lhes importância?

O prémio perdeu solenidade, que é o que eu não gosto. Difícil é, porque é sempre difícil e exigente. Há muitos prémios e festivais e não há tempo para tudo.

É preciso despachar isto e aquilo e depois não há pauta, a banda não toca, as pessoas não saboreiam os prémios. Há umas décadas, o tempo era outro, as coisas tinham outro sabor, demoravam mais tempo. Hoje é tudo muito rápido, muitos prémios, muitas coisas.

O que é que os criativos encontram hoje no trabalho com criatividade, face ao seu início de carreira?

Desses criativos do antigamente já existem poucos porque não se adaptaram ou chegaram ao fim de carreira. O que vale é que existe uma nova geração que não tem a noção do antes, para eles continua a ser tudo fascinante.

Antigamente havia mais dinheiro, mais tempo e foco em grandes ideias e produções, que era uma coisa mais presente. Hoje as marcas são mais contidas, é tudo mais contido.

As marcas terão concluído que conseguem fazer o mesmo com a mesma qualidade, mas com menos dinheiro e tempo?

Sabe porquê? Porque, de certa forma, a estética da autenticidade institucionalizou-se nos últimos tempos e a autenticidade é desculpa para tudo. Todas as marcas falam de autenticidade e querem ser autênticas.

Qualquer ‘briefing’ fala de autenticidade, que arrasta uma estética que é ‘low-cost’. Pode ser com gente feia em casas feias, com tudo barato, porque é autêntico. A estilização, a sofisticação e o aspiracional não estão tão em voga nos dias de hoje.

Desapareceram da publicidade?

Bastante. Na indústria automóvel, por exemplo, filma-se um carro em estradas esburacadas, feias e com grafitis feios por trás. Temos as grandes marcas a fotografarem os automóveis nesses ‘backgrounds’, com um tipo de iluminação que parecem fotografias tiradas com o meu telemóvel. Vivemos uma estética de total desapego ao cuidado.

Tenho memória do tempo em que, para fotografar o mesmo automóvel, chamava-se os bombeiros para molharem a estrada, que ficava a brilhar, escolhia-se o sítio mais limpo e havia outro cuidado.

Havia mais tempo e uma lógica de sofisticação, de criar valor nos produtos e nas marcas. Parece que hoje o mais importante é esta palavra que já não aguento, que é a autenticidade.

Adoro autenticidade, quando não é fabricada. Vivemos na era da ardósia vinilada, não é ardósia, parece, mas é vinil. Não é autêntica, parece.

Tem saudades do que a publicidade já foi?

Tenho alguma saudade desse tempo, apesar de ser uma pessoa completamente adaptada à realidade de hoje. Este negócio vive de sangue novo, que não é só gente nova, recém-chegada. Sangue novo é a capacidade de nos reinventarmos e de nos adaptarmos, fazendo o melhor.

Gostando da profissão e da criatividade, como eu gosto, estas ‘queixinhas’ que estou a fazer são só hoje, porque nunca as faço.

Tem toda a propriedade para isso, sendo um histórico na publicidade nacional e dos criativos mais antigos no ativo.

Já levo três décadas disto.

Hoje há mais e melhores criativos e é mais fácil encontrá-los?

Temos excelentes criativos. Há é uma espécie de retardamento no momento em que aparecem, geracionalmente. Qualquer dia o concurso dos jovens criativos é até aos 35 anos, no meu tempo era até aos 28.

Esta geração entra mais tarde no mercado de trabalho e tem uma maturidade que só surge mais tarde, comparativamente com a minha geração, porque as coisas estão todas a acontecer mais tarde. É uma geração que tem muito valor, mundo e formação, tem um mundo a seus pés, tem aquilo que nós não tivemos.

Mas um criativo com 25 anos na minha fornada teria forçosamente de já ter prémios e reconhecimento, isto nos anos 1990. Hoje isto espera-se mais tarde, já depois dos 30 anos.

Está-se a amadurecer mais tarde e o processo criativo exige uma certa maturidade, para chegar à capacidade de criar conceitos e de usar o nosso dia a dia nesse processo.

A criatividade é para si um negócio, tendo até em conta o facto de ser um diretor de arte?

Antes de mais, sou um criativo. Nos meus primórdios, estive na dúvida se seria um redator ou um diretor de arte, mas mais rapidamente me agarrei à parte gráfica, sempre com o foco e o interesse na parte conceptual, obviamente.

Neste negócio, temos de gostar de negócios porque temos de observar ‘insights’ de negócios. Temos de gostar de criar retorno com o nosso trabalho. Há muitos criativos com imenso talento que vão para agências, mas se calhar não gostam de negócios.

Gostam do quê?

Gostam de outras coisas que eu também gosto, como arte, poesia e livros. Mas esta indústria, na sua essência, foi feita para nos confiarem e depositarem a sua marca e dinheiro. Se não há retorno nem uma compreensão disto, não há uma compreensão do negócio dos clientes.

Para que serve, então, esta criatividade? É bom sermos criativos sem visão de negócio em outras áreas e ‘hobbies’, ter outros mundos. Mas façam livros, arte ou cinema alternativo, em que ter a sala vazia não é um problema, porque o filme não é para dar dinheiro.

As marcas estão a investir menos em criatividade?

As marcas estão a dispersar muito. Comparativamente com os anos de 1980, 1990 e 2000, têm tantos canais que fracionam os orçamentos anuais por vários momentos de contacto com o consumidor, o que faz com que se perca o foco da grande obra, da grande ideia e do grande momento. Há muita dispersão de ‘budget’, porque as marcas querem ir a todas e estarem em todos os meios.

Dispersam por mais agências, como as de ativações e de marketing digital e de influência, que antigamente não existiam?

Todas as disciplinas deste negócio têm direito a integrar criatividade, quer seja media, relações públicas ou o que for. A criatividade tem de ter um modelo, tem de estar democratizada.

Há é quem faça bem e quem faça mal, mas não posso querer que as agências de ativações não façam criatividade nem que os clientes tenham departamentos criativos dentro das suas marcas.

Ter criatividade interna é uma questão de poupança ou de controle de processos?

É uma questão de agilidade, porque as agências, muitas vezes, têm dificuldade em dar uma resposta ao segundo. Basta ver os modelos de negócio, o peso que a área comercial tem dentro das marcas, em que as coisas nas empresas acontecem ao segundo.

Se as marcas operarem internamente em momentos táticos de oportunidade, é muito mais rápido para elas. Não chamo a isso criatividade, chamo-lhe ‘fazer uns bonecos’.

Isso está a esvaziar a importância que a criatividade já teve?

É um processo incontornável. Ao mesmo tempo, as marcas e os anunciantes sabem que precisam de boas ideias e de bons criativos, que estão nas agências, até ao dia. As agências é que têm de dar respostas e garantir aquilo que é a essência da criatividade, as grandes ideias que têm o impacto tão desejado.

Isto é o que as agências têm de defender e não tenho a menor dúvida de que não é isto o que os clientes querem tirar das agências. Só querem tirar uma parte prática e operacional da vida deles. Do nosso lado, acabámos por ficar mais focados na ideia, que é aquilo que é expectável de nós.

Há casos, na Bar Ogilvy ou no grupo WPP, de marcas que tenham vindo buscar criativos para trabalhar internamente do lado deles?

Sim, acontece com alguma frequência. É o mercado, vivo perfeitamente bem com isso porque tudo aquilo que atrapalha a relação entre a agência e o cliente, muitas vezes, não é a criatividade, é a arte final 27/42 que não chegou a horas, coisas menores que atrapalham a relação.

Quais são as novas variáveis a ter em conta na criatividade, com o digital a dominar enquanto suporte de comunicação?

Os ‘briefings’ são cada vez mais ‘digital first’. Temos de ter uma ideia, um conceito, e desgraçado do que ainda fica a pensar dentro do ‘quadradinho’ do ‘outdoor’ ou do filme. A ideia tem de se perceber, viajar e fazer muito bem o contexto que as marcas precisam.

Tem de ser um conteúdo com contexto, que conte bem uma história – nem quero referir a palavra ‘storytelling’, porque também já não posso com ela. Tem de nascer como uma ideia pura e dura, que se aplica a qualquer plataforma.

Quando temos a certeza de que a ideia trabalha em qualquer plataforma, isso dá-nos uma tranquilidade como criativos para rapidamente depois, em função dos planos de media, fazer logo encaixar as peças do puzzle, que normalmente, e cada vez mais, são digitais.

Mas, na verdade, o grande exercício de síntese, para perceber se temos uma boa ideia ou não, continua a ser o ‘quadradinho’. Quando se espreme uma ideia para perceber se está lá o conceito, a mensagem que importa, e se tira todos os recursos do digital e as execuções, e se fecha numa ‘orelha’ no jornal da Guarda, é aí que se vê se temos ou não um conceito.

Nessa lógica digital, a IA já é uma ferramenta que utiliza muito?

Utilizo muito, muito mesmo, mas nas ideias a inteligência artificial é para esquecer… coitada da IA. O ChatGP até tem ideias, mas tem mau gosto, não dá. Além disto, a IA demora horas, é preciso tempo para pôr os ‘prompts’, que hoje em dia são os nossos ativos.

Estamos na mesma a gastar imenso tempo, temos é muito mais possibilidades de escolha. É um diálogo e gosto de dialogar com a IA, mas depois eu é que decido, eu é que sou o diretor criativo, eu é que sei.

É muito bom para bater bolas, quer visualmente quer de forma escrita. Agora não acredito, ainda não existe, essa coisa de pedir à IA uma ideia porque tenho de sair às 18h e preciso de despachar uma campanha.

Não dá para passar o ‘briefing’ à IA para ela arranjar uma ideia?

Não. É um bom estimulador, quase como uma dupla, em que se tem aquilo que alguém chamou ‘o monólogo do vaqueiro’. Chuto uma coisa que é o princípio de uma ideia e do outro lado há um enorme silêncio, porque o outro lado, como minha dupla, fica a pensar se aquilo que eu disse faz sentido ou não, ou se consegue ou não acrescentar alguma coisa.

Com a IA como dupla é muito rápido porque responde rapidamente, a acrescentar ou a dar variações daquilo que eu disse. O diálogo é muito mais rápido e maior e, neste sentido, sinto uma maior agilização com a IA a estimular.

A IA estimula menos a criatividade humana por fazer parte do trabalho com ‘inputs’ ainda limitados?

Não, torna-me mais criativo. O perigo é que pode tornar as pessoas mais preguiçosas. Se o criativo não tiver ‘craft’, brio e noção daquilo que é impactante e que faz a diferença, vai ser levado pela primeira ideia que a inteligência artificial lhe der.

A luta e sofrimento pela boa ideia vão continuar a existir sempre. Para mim, a IA é uma ferramenta. Do ponto de vista da ilustração, por exemplo, hoje em dia com IA conta-se o filme muito mais rapidamente e até há algumas profissões que estão em causa por disto.

Quais são as profissões que estão em causa na criatividade e na publicidade?

Por exemplo, na área da ilustração, em que o Midjourney está a fazer uma enorme concorrência aos ilustradores, com um nível muito elevado de qualidade. Obviamente que tem de ter os ‘prompts’ certos, mas pode-se ir buscar os ‘prompts’ de outros autores, que já os fornecem.

Consegue-se criar imagens com base na estética desses autores, que vão deixar de ilustrar para ganhar dinheiro com os direitos dos ‘prompts’. Vai acontecer a mesma coisa com os atores, que vão dar a cara nas campanhas, mas estão em casa, nem precisam de aparecer nas filmagens. Vamos ver como é que isto evolui, gosto de fazer futurologia e estou sempre disponível para o futuro.

O presente já está feito e vivido. O nosso negócio vive de futurologia, por isso é que somos pessoas ansiosas, estamos sempre a pensar na campanha do próximo ano.

Quando foi a Cannes a primeira vez, em 1998, imaginava que ia existir uma coisa chamada IA que ia ajudar a fazer campanhas?

Não imaginava. Para mim isso era ficção científica. Nesse tempo nem havia internet ou não era acessível de forma massificada, não estava nas empresas. Quando estava, era muito rudimentar e chata, demorava horas e fazia barulho.

Estava longe da ideia de IA mas, hoje, já não consigo trabalhar sem ela. Trabalho basicamente com o ChatGPT e o Imagine, que é a ferramenta do grupo WPP, que é muito forte em tudo, imagem, texto, pesquisa e comparativo de marcas.

Trabalho também com o Midjourney, que faz coisas incríveis. Com o ChatGPT é um diálogo permanente, mesmo que ele invente coisas, porque já percebi quando é que ele está a mentir.

No trabalho do dia a dia, o que é que pergunta ao ChatGPT?

Tanta coisa. Por exemplo, pergunto quais são as 10 barreiras que o consumidor tem em relação a determinado produto. É uma coisa que muitas vezes vem no ‘briefing’, mas sinto necessidade desse diálogo estimulante com a máquina.

É uma forma de ‘aquecer’ a cabeça e a mente para começar a direcionar-me e isto a IA faz bem. Crio algumas coisas, confesso, como rimas, peço-lhe várias hipóteses de palavras que rimem.

Não sei se é bom, mas deixei de ser tão chato com as pessoas porque em vez de estar sempre a perguntar-lhes “olha, sobre isto e sobre aquilo? Como é que se faz?”, pergunto à inteligência artificial.

Fica satisfeito com a resposta?

Na maioria das vezes, sim.

O papel social da publicidade

A criatividade tem ou deve ter um papel social?

Sem dúvida. A criatividade tem de ser repensada porque estamos a chegar a uma era em que devíamos mudar o ponteiro, porque há muito talento e bons criativos em Portugal.

Tudo bem que as marcas é que nos pagam e garantem-nos o salário, mas se essa criatividade não é direcionada… Na verdade, há uma ausência de direção geral do país.

O país tem tantos problemas, e obviamente que a criatividade não é política, mas devia focar-se cada vez mais naquilo que são os nossos problemas como país.

Refletir os problemas do país nas ideias e campanhas que se fazem para marcas?

Sim. Temos um papel social, sem dúvida, porque somos seres humanos que andamos na rua e somos sensíveis às causas. Por esta razão é que há cada vez mais causas sociais nos festivais de criatividade.

É uma categoria cada vez maior e com as marcas em parceria com uma causa ou associação, porque são essas campanhas que nos ajudam a mudar mentalidades e isso é que é fundamental.

Este contributo das marcas, associadas a causas que ajudam a mudar mentalidades, constroem uma sociedade mais justa, com menos preconceito e mais equidade.

Isso continua a ser publicidade?

É publicidade, mas há quem lhe chame propaganda.

Publicidade é vender um produto ou serviço, em que o consumidor sabe, claramente, que é isso que está a ver?

Pois, só que as marcas têm essa responsabilidade hoje em dia, pagam impostos e salários, são pessoas. Como é que as marcas não podem ter essa responsabilidade?

Porque os consumidores exigem-lhes essa responsabilidade?

Cada vez mais. As marcas têm de ter esse papel, esse propósito. Nunca se falou tanto de propósito, que seja claro e mais definido. O consumidor tem de olhar e perceber o que é que a marca lhe diz, além de estar a vender sabonetes ou gelados.

Isto tem de ser claro. As novas gerações então são brutalmente exigentes nisto, estão sempre a querer descobrir o que é que determinada marca defende, de que lado está a marca. Cada vez mais, as marcas são ou têm de ser políticas.

A indústria criativa está mais atenta a questões como, por exemplo, a desigualdade de género e os estereótipos machistas na publicidade?

A nossa indústria é um reflexo do mercado, daquilo que é o consumidor na rua, o consumidor pensante. Não querendo cair num lugar comum, mas o perigo aqui são os radicalismos.

O que me preocupa e interessa é se há ou não talento. Se é homem, mulher ou transgénero, não é uma preocupação. A maior preocupação é que o talento apareça. Acho que se está a exagerar, para um lado e para o outro, e tem de haver algum bom senso.

Essas questões são parte do mercado como um todo, quando um anúncio candidato a um prémio no festival do Clube da Criatividade de Portugal (CCP) é retirado, acusado de ser machista?

Em relação à gestão do CCP, não quero entrar por aí. O que sei é que estou num grupo, o WPP, que dá muita importância a isso. Que haja equidade com mais espaço para as mulheres e que se combata o preconceito. Não conheço os outros grupos, mas aqui a orientação é muito forte nesse sentido.

No grupo em Portugal, qual é a percentagem de mulheres face aos homens?

É maior, mais de 50%. Na criatividade, deve andar ela por ela, 50/50. Na Bar Ogilvy, tenho 50/50.

E imigrantes, portugueses descendentes de estrangeiros ou negros das ex-colónias?

Ainda é muito o português clássico. Só agora é que essa população, a que chegou a Portugal no início dos anos 2000, começa a ter os filhos com idade para entrarem no mercado de trabalho.

Nunca recebi emails nem portefólios, por exemplo, de ucranianos e até estou numa rede que criou uma plataforma para essas pessoas serem integradas em agências. Aqui nunca ninguém nos veio bater à porta.

Pelo contrário, até fizemos uma campanha. Pelo o que percebi, essas pessoas, ou a maioria, ficaram em países mais próximos da Ucrânia. A Polónia ficou com muitos criativos e a Alemanha também.

E pessoas dos PALOP ou do Brasil, que representa a maior comunidade estrangeira em Portugal?

Brasileiros há imensos, sempre tivemos uma enorme tradição de criativos brasileiros, muitos que vêm e vão, dependendo do estado da economia. Não sei dizer os que cá ficam instalados de vez, até porque os filhos deles, se aparecerem, já nasceram em Portugal e não têm sotaque.

Estamos disponíveis e temos a porta aberta para receber essas pessoas todas e integrá-las no grupo. Mas é como o ovo e a galinha, sabemos que elas existem, mas aonde? É difícil. O perfil de um criativo é muito específico.

Quando queremos contratar alguém é em função de uma conta e de ‘n’ variáveis, em que também ajuda conhecer o nosso mercado e cultura. É sempre mais difícil para quem chega de fora, porque precisa de um tempo de adaptação.

Os inputs de criativos imigrantes podem ser importantes se as marcas comunicarem para essas demografias. Há ‘briefings’ de campanhas direcionadas para esses segmentos?

Isso acontece nos Estados Unidos, que é um país-continente com comunidades muito fortes e agências especializadas nos hispânicos e afro-americanos. Em Portugal não há escala, somos cada vez mais globais.

Fracionarmo-nos dentro de um país e de uma economia, que já é o que é, é muito difícil. A não ser que fosse através de segmentação de redes sociais. O que se vê nas marcas é uma preocupação em trazer essa diversidade para a materialização da comunicação.

Essa preocupação e materialização são autênticas?

É uma coisa quase de quotas. Quando não aparecem na comunicação tem a ver com a escalabilidade do mercado. Uma superfície de grande distribuição não quer vender água de coco aos brasileiros que estão cá, quer vender para toda a gente, porque o mercado é pequeno. É investir em comunicação para um hipernicho, tem tudo a ver com ‘economics’.

Nasceu e cresceu em Moçambique. Isto dá-lhe um olhar diferente em relação à criatividade?

Acho que sim. Moçambique e outros países africanos dão uma visão da vida em formato panorâmico, tudo é grande e amplo. Às vezes, sou acusado de ser megalómano.

O ser megalómano talvez seja fruto da paisagem africana da minha infância, em que as distâncias eram enormes e tudo tinha de ser pensado em grande.

Aqui sou muito feliz, mas também seria muito feliz em mercados de grande dimensão, onde há uma quantidade enorme de consumidores, um espírito festivo permanente e uma efervescência.

Teve essa experiência em Angola, com a Bar?

Tive. Angola foi um momento inesquecível na minha vida profissional. Portugal vivia a crise do pós-’subprime’, Angola estava a ressurgir.

Durante aqueles anos, que ainda foram alguns, o país não tinha marcas nenhumas e tive o privilégio de ser o ‘pai’ de muitas marcas angolanas, como a Blue e todas as outras da Refriango, por exemplo.

Sentia que estava a criar cultura. Em qualquer estudo de mercado, as pessoas sabiam de cor as músicas dos anúncios e cantavam-nas. Vivi uma coisa maravilhosa – que pouquíssimos publicitários e criativos terão vivido -, que foi o consumidor amar as campanhas, gostar de ligar a televisão para ver as campanhas.

Enquanto em Portugal se vivia o oposto, que era o início desta dispersão da publicidade, em África estava a ter a oportunidade de participar na nova cultura de uma nova geração, que estava a nascer no pós-guerra e que tinha imensa esperança. Era um mundo novo que começava a ter as suas próprias marcas.

Qual é a melhor memória que tem dessa época?

A rapidez com que tudo acontecia e a necessidade do mercado de ganhar tempo, por causa do tempo que perdeu. Faziam-se muitas coisas boas, de belíssima qualidade, com muita fartura e disponibilidade dos anunciantes. Havia dinheiro para gastar porque sem dinheiro este negócio não existe.

Qual foi a pior memória?

Foi ser preso pelo polícia da minha filmagem porque me pediu o passaporte e eu não o tinha. O polícia que estava a guardar a minha própria filmagem levou-me para a prisão, foi engraçado.

Ainda lhe perguntei “então não está a ver que eu sou o tipo das filmagens”. Não quis saber. Levou-me a mim e ao realizador, que também não tinha passaporte.

Estivemos presos umas duas horas, até o produtor descobrir que estávamos numa esquadra lá perto. É daquelas histórias de África que até têm graça. Não fui maltratado nem me pediram dinheiro.

É outra cultura e essa é a graça de África, convive-se com o melhor e com o pior. Tem tanta gente boa e tem o outro lado, por isso é que África é intensa e desequilibrada.

É praticante de corrida de trilhos, mestre em poda de árvores e faz ‘bushcraft’. Esta necessidade de natureza é por ter crescido em África ou é uma fonte de criatividade?

Já pensei nisso. Saber podar uma árvore é como gerir uma empresa, pôr a árvore a render e a dar frutos. Como criativo, preciso muito de oxigenar o cérebro e a criatividade não tem horário. Aprendemos a viver com a busca de soluções criativas mesmo nas férias e a socializar na vida pessoal.

Tentamos que os outros não percebam, mas, na verdade, temos sempre um ‘briefing’ na cabeça para ser respondido. Estou a rir com um copo na mão, mas estou a precisar de uma ideia, quer seja Natal ou verão, é non-stop.

Correr nos montes, e tudo o que tem a ver com ar livre e que faça disparar a dopamina, é uma inspiração. O meu escape é o trabalho, gosto muito do que faço.

Adoro as pessoas e estar neste ambiente, cada vez mais cheio de uma nova geração e de sangue novo de muitos velhos que fazem essa ‘transfusão de sangue criativo’, que são capazes de se reinventar e reciclar.

Defende o êxodo urbano, em que a criatividade tem um papel. Porquê?

Por uma questão de equilíbrio, que é outra das coisas que a criatividade deve pensar no futuro: como trabalhar o equilíbrio? Com estas sociedades em que se vive em desequilíbrio, há toda uma avenida nova para o futuro que é trazer equilíbrio.

E as marcas vão ter essa responsabilidade. Quando falo de êxodo urbano é o contrário do que aconteceu no pós-Segunda Guerra, com o êxodo rural em que as pessoas vieram do Alentejo para Lisboa e criaram-se os bairros de barracas.

Hoje, vivemos a era dos nómadas digitais, do apelo da natureza, temos autoestradas para pagar até 2340 e podemos ser criativos com mais mobilidade, combatendo a desertificação com a redistribuição da população.

Já há bastantes criativos a viver fora de Lisboa.

A pandemia trouxe isso. É preciso repensar o território e há imensas coisas em que a criatividade pode ajudar e terá um papel no futuro. Com as plataformas digitais, podemos viver de forma maravilhosa junto a um rio limpo e bonito e estar a duas horas de Lisboa.

Por que razão temos de estar todos em cima uns dos outros a pagar casas caríssimas em Lisboa?

Há a questão do estatuto de viver em Lisboa?

Também era um sinal de estatuto o criativo ir para Nova Iorque ou para Londres. Hoje, o maior sinal de estatuto é a liberdade e a mobilidade. É a independência de procurar aquilo que nos inspira, de forma mais livre.

É e mantém-se urbano. Por que razão?

Sou urbano, mas ‘fujo’ todos os fins de semana. Neste momento não é possível mudar-me, pelo trabalho de gestão e administrativo que tenho e pela minha família, que também não tem disponibilidade.

Se tivesse 20 e tal anos e sem os compromissos que tenho, viveria no interior. O que vai acontecer cada vez mais é usar a mobilidade e a liberdade para sermos mais criativos, a trabalhar para o mundo com as plataformas de IA.

Tem uma responsabilidade acrescida que é a supervisão criativa das agências do grupo WPP. No que é que consiste?

Criei um conselho criativo, com os outros diretores criativos, e o objetivo é estimular a criatividade para ter melhor criatividade e a capacidade de atrair talento para o grupo em Portugal. A atividade mais recente foi o concurso para ir a Cannes.

Hoje em dia é mais um gestor/acionista. Sente falta do trabalho criativo ou mantém um pé desse lado?

Faço a parte criativa e executiva de dois ou três clientes como Auchan, Associação de Promoção do Turismo da Madeira e grande parte da Santa Casa da Misericórdia, o que já é bastante trabalho. A última coisa que quero deixar de fazer é criar.

Tenho depois a responsabilidade do todo. Tenho uma dupla de diretores criativos, nascidos e criados aqui, muito talentosos, o Nuno Riça e o João Amaral, com quem faço a gestão da agência e que têm as restantes contas, como, por exemplo, Millennium, Nestlé e TAP.

Descobri que é interessante para mim trabalhar com estratégia, de que gosto cada vez mais, e juntei-me ao Eduardo Roquette, com quem vou batendo umas bolas. Quando ele não está, tenho a IA para dialogar. [risos]

A separação do Diogo Anahory foi há três anos. Sente falta de ter uma dupla, um parceiro direto?

Acabei por me juntar com o Duarte Roquette, diretor de estratégia, em vez de ter um redator. É uma dupla de estratégia/criativa.

Um criativo tem prazo de validade?

Tem, se não tiver a capacidade de se reinventar. Não pode ter medo das tecnologias, tem de estar recetivo e gostar do trabalho, independentemente do momento.

Nesta conversa, posso ter estado a fazer queixas do atual momento, mas adoro este momento. É uma contradição porque ao mesmo tempo gosto das dificuldades, da adversidade e da escassez, e de vir para aqui.

É sempre um desafio que me faz ir andando. É um dia de cada vez. O mercado é que vai dizer qual é a minha data de validade.

Qual é para si a sua data de validade?

É até não me quererem mais. É difícil pensar na reforma. O meu pai reformou-se e morreu, fiquei com trauma da reforma porque associei uma coisa à outra.

Vou ser de uma geração de novos seniores, que vamos trabalhar mais mas temos de ser inteligentes a trabalhar. Não me apetece ir para o jardim jogar às cartas, estou interessado em continuar a ser útil.

Vir trabalhar é uma forma que irei encontrar para me estimular e reinventar todos os dias. Gosto de entrar nesta porta impregnado do espírito de estagiário.

Se me sentir um estagiário continuo humilde, curioso e disposto a aprender com os outros. E, na maioria das vezes, até me esqueço que sou o chefe. Trato com muito carinho esse rapazinho que me acompanha, esse estagiário que vive dentro de mim e que não quero perder.

Tem um plano B?

O meu plano B para quando me reformar é continuar. Vou ter de ser inteligente, provavelmente não vou trabalhar tanto, mas tenho de vir aqui, tenho de acordar de manhã e ir a algum lado.

Tem necessidade de vir para a agência?

Tenho. Ou, mesmo que não seja a agência, o meu lado criativo vai-me pôr a trabalhar, seja como criador ou produtor de conteúdos. Gosto muito da área de conteúdos, vivemos na era dos conteúdos, que o consumidor devora.

Há um mercado numa área muito interessante de criação de conteúdos para marcas, que é uma coisa que poderei fazer mais tarde, se já não for tarde.

As marcas não estão já a pedir-lhe publicidade que seja um conteúdo, uma história?

Pedem-me ideias que, no seu ‘core’, sejam capazes de dar isso, mas eu vivo no ‘core’, na essência, isso já não passa por mim. Sei que tenho de vender uma ideia com esse potencial e, na minha apresentação, tenho de mostrar esse potencial numa perspetiva de 360º, que alguém irá fazer depois.

O que gostava era de ser eu a fazer isso. Pode ser que um dia mais tarde pegue numa câmara, vá correr mundo e vire influenciador, não faço ideia. Não tenho nada pensado.